사릉에서 길을 잃다

윤기정

목적지를 정하지 않은 나들이였다. 수강 중인 인문학 강의 시간에 맞춰 나섰지만, 사실은 강사 사정으로 휴강이었다. 등교 시간도 출근 시간도 지난 경의․중앙 상행선 전철 안은 한산했다. 선물 같은 시간을 아내 모르게 즐기고 싶었다. 교사였던 아내도 내 정년퇴직에 맞춰서 명예퇴직 했다. 퇴직하고 나서 둘이 있는 시간은 길어졌고 외출은 줄었다. 생활이 단조로워졌다. 답답하던 차 뜻밖에 호젓한 시간을 가질 기회였다.

퇴직하고 3년이 지나면서부터 자유로운 해방감과 여유에서 오는 편안함은 시나브로 사라졌다. 연금에 기대어 전원에 묻혀 살면 행복하리라 생각했다. 아침잠을 마음껏 즐기고, 맑은 공기 한껏 마시면서 무슨 일을 먼저 하든 나중에 하든 누구의 간섭도 없고 시간에 구애 받지 않는 삶이 바로 꿈꿨던 삶인 줄로만 알았다. 그러나 일과 여가의 구분이 모호하고, 현실만 남고 이상은 사라지고, 현저히 줄어든 인간관계로 단순해진 생활이 진정한 행복인지 의문이 들기 시작했다. 한 번은 풀어야 할 숙제였다. 열차는 망우역으로 들어서고 있었다. 마침 경춘선 환승 안내 방송이 나왔다. ‘아, 경춘선! 그래 사릉에 가보자.’고 급히 목적지를 정했다.

중학교 동기 중에 사릉이 고향인 친구가 있었다. 할아버지가 동네 면장을 지냈고 마을의 큰 어른이어서 인지 친구의 행동은 거침이 없었고, 늘 뭉쳐 다니던 세 친구도 덩달아 따라 했다. 자주 가지는 않았지만 사릉은 고등학생 시절까지 우리의 놀이터였다. 송사리 쫓고 물장구만 친 게 아니었다. 그때는 왜 그리 어른이 되고 싶었는지…. 붕어회와 매운탕을 안주 삼아 소주를 깠다. 익숙하지 않은 취기가 오르면 야외 전축을 틀고 트위스트를 추었다. ‘식후 불연이면 3초 내 즉사’라는 가당치도 않은 말을 끌어 대며 어설프게 연기를 뿜으며 어른인 체를 했다.

경춘선 기차를 놓치면 퇴계원까지 버스를 타고 가서 왕숙천에 놓인 철교를 건넜다. 빙 돌아가는 편한 길이 있지만, 지름길인 철교를 택했다. 침목을 징검다리 삼아 철교를 건넜다. 침목 사이사이로 하얗게 잔물결 반짝이는 여울목이며 동글동글한 자갈들과 여울목을 타고 넘는 물소리가 철딱서니 없는 아이들을 위태롭게 올려다보고 있었다.

사릉이 고향인 단짝 친구는 아버지의 외도를 알고 괴로워하다가 알코올 중독으로 피폐해진 육신을 이곳에 묻었다. 제대하고, 학사모도 쓰고 대한민국 남자가 할 일을 다 하고 난 뒤였다. 행여나 마음을 잡을까 친구의 어머니는 아들의 혼인을 서둘렀다. 그러나 우리 중 가장 진취적이고 사내 다웠던 친구의 운명은 망가진 모습으로 끝이 났다. 벌써 30년도 더 지난 일이 되었다. 그 후로 사릉 가까이도 가지 않았다.

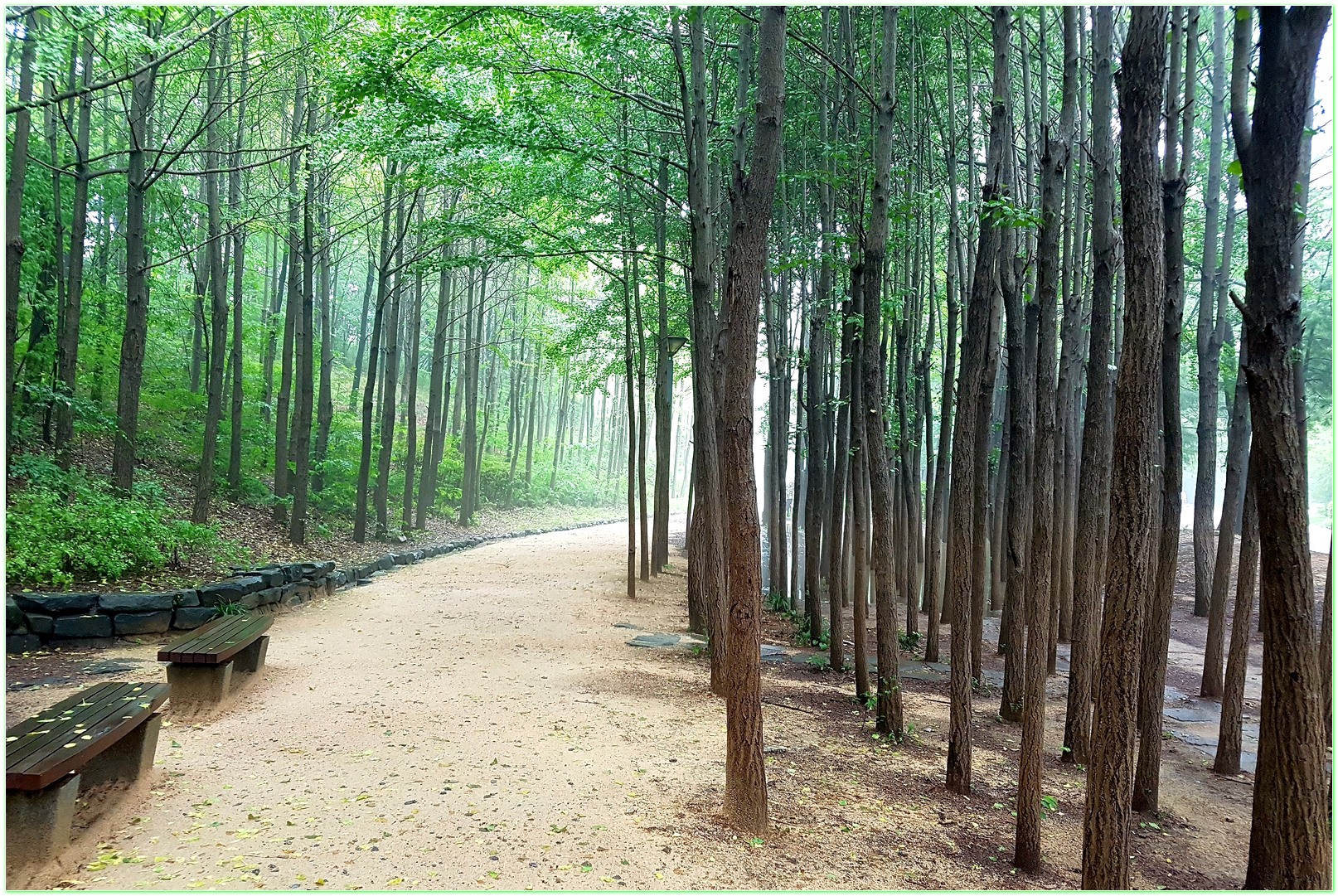

상봉역에서 경춘선으로 갈아탔다. 철없던 시절 목숨 걸고 건넜던 왕숙천 철교를 지나 사릉역에 도착하였다. 최신식 역사가 낯설었다. 30여 년 전의 빛바랜 기억 속으로 불쑥 들어서긴 했는데 할 수 있는 게 아무것도 없었다. 목덜미로 땀방울이 흘러내렸다. 5월이면 아직 봄인데 올봄은 조숙증을 앓는지 벌써 한여름 날씨다. 친구의 산소를 찾을 생각은 하지도 않았지만 찾으려 해도 찾을 수도 없겠다. 천렵 하던 개울도 어디쯤 인지 가늠할 수 없었다. 문득 소나무가 울창한 사릉의 고요함이 떠올랐다. 사릉에 들러 솔바람 소리에 귀 기울이며 옛 생각에 잠겨보자고 마음을 정했다.

사릉을 향하여 걷기 시작했다. 사릉은 단종의 왕비 정순왕후 송 씨의 능이다. 능까지는 걸어서 20분은 넘지 않았던 것 같은데 착각이었나? 그때는 없었던 이정표를 보면서 족히 30분은 걸었다. 목덜미 땀을 훔친 손수건이 반은 젖을 때가 돼서 야 도착하였다. 월요일은 정기 휴일임을 알리는 안내판만 걸리고 철문은 닫혀 있었다. 봄 같지 않은 더위에 다시 역까지 갈 길이 아득하였다. 보도 공사를 하는지 블록을 뜯어 놔서 걷기에 여간 불편하질 않았다. 잠시 쉴 곳도 없었다. 어렵사리 역까지 걸어가서 열차를 탔다. 열차 안에서 인터넷으로 사릉역을 검색했더니 옛 자리에서 퇴계원 쪽으로 이전을 했단다. 사릉과 한참 멀어진 것이었다.

아내에게 휴강임을 알리지 않고 집을 나선 이유가 하나 더 있었다. 아내의 대학 동창들이 집에 놀러 오는 날이었기 때문이었다. 여인네들과 얘기하는 게 익숙하지 않아서 자리를 피한 것인데 일이 꼬였다. 점심은 먹어야겠기에 운길산역 근처 소문난 국숫집을 찾았다. 역에서 상행 에스컬레이터를 하행인 줄 착각하고 올라탔다가 뒤로 밀리면서 엉덩방아를 찧는 소동도 벌였다. 소문은 소문에 그치기 일쑤다. 국수는 먹는 둥 마는 둥 깨작거리다가 반나절을 헤맨 사릉을 생각했다.

사릉 가는 길에 규모가 큰 고물상이 있었다. 무심코 지나쳤는데 돌아오면서 보니 낮은 담장 너머로 높이 쌓은 특이한 고물이 눈에 들어왔다. 선거철이면 길거리에서 자주 보던 유세 트럭의 짐칸을 연단처럼 꾸미고 부착했던 홍보 판이었다. 후보자들 모두가 환하게 웃고 있었다. 바로 선 것은 선 채로 뒤집힌 것은 뒤집힌 대로 언제 어디선가 한 번쯤 본 듯한 웃음이 얼굴 가득했다.

‘준비된 김○○ 행복한 남양주’, ‘교육 행정전문가 임○○!’ 등이 보였다. 그 중의 누구는 당선되고 다른 사람들은 낙선했을 터였다. 지금은 저마다의 삶을 살겠지만, 그들을 대신했던 간판들은 널찍한 남양주의 고물상 마당에서 공평하게 따가운 햇볕을 나누어 쬐고 있었다. 낙선인의 얼굴이 당선인의 홍보판 위에 얹혀 있어도 누구도 얼굴 찌푸리지 않았다.

사릉 친구는 몇 년 후 세상을 뜬 아버지와 화해했을까? 단종과 정순왕후와 세조의 세상은 고물상 풍경처럼 맑은 바람 나누며 따뜻한 햇볕 함께 쬐는 세상일까? 찾아온 손님들이 아직 가지 않았으면 좋겠다고 생각하며 선뜻 일어섰다. 가서 세상 얘기, 사는 얘기 나누자. 퇴직 후에 찾아주는 손님들이 얼마나 고맙고 반가우냐. 이승에서 인연 닿은 사람들과 오순도순 사는 날들이 얼마나 고마운가.

사릉에서 길을 잃다. 아니 백수의 길을 찾다.

《에세이문학》 2018. 여름, 《선수필》 2018 겨울

경기도 양평군 양평읍 오빈리 덕바위길 16번길 11-1

010-7133-3189 yykj5001@hanmail.net

나무사진을 위한 모놀로그

나무사진을 위한 모놀로그